遇到職場不法侵害怎麼辦?構成要件、處理流程一次看!

職場不法侵害是什麼?

職場不法侵害是指勞工在執行職務時,遭受主管、同事、顧客或其他相關人士的不當對待,例如肢體攻擊、言語侮辱、恐嚇或威脅等,導致身心受損的行為。依據《職業安全衛生法》第6條第2項第3款規定,雇主應採取必要的措施,以預防勞工因他人行為遭受身體或精神上的不法侵害,並確保職場安全與健康。

〈延伸閱讀:臨場實務 【不法侵害指引表單】〉

臨場服務之顧問醫護遭受職場不法侵害之保障

關於最新執行職務遭受不法侵害預防指引(第四版) 有一些觀點需要提出來探討,規範「非正式僱員」,要求企業不僅對受雇勞工,還要對「受工作場所負責人指揮或監督的工作者」適用同樣的保護機制。

「非正式僱員」常見的有企業的承攬商,外包商,供應商等,職業安全衛生法施行細則第二條第二項所稱其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動之人員,指與事業單位無僱傭關係,於其工作場所從事勞動或以學習技能、接受職業訓練為目的從事勞動之工作者。顯然從事臨場服務之顧問醫護不符合於此定義提到的勞動工作者。

依據民法490條「承攬乃當事 人約定,一方為他方完成一定之工作,他方俟工作完成後,給付報酬之契約。」完成工作之一方為承攬人,給付報酬之一方為定作人(原事業單位)。

對於臨場服務這塊,在醫師工作問卷調查部分,歸類為臨床服務的一種,對於廠家來說特約職醫護,不論是在顧問公司或者是診所及醫院,提供臨場服務者,視同為承攬醫療業務,進行相關醫療服務,顧問公司或者診所及醫院和事業單位簽訂屬於承攬/委任契約,合理應比照承攬商辦理。多年來的臨場生涯,特約醫護遇到被專任職護,職安,承辦人員或主管不法侵害,其實不在少數,時有所聞,不少事件符合指引 。

〈延伸閱讀:臨場健康服務全指南:應用實例、服務頻率、實施臨場服務詳解!〉

哪些行為構成職場不法侵害?

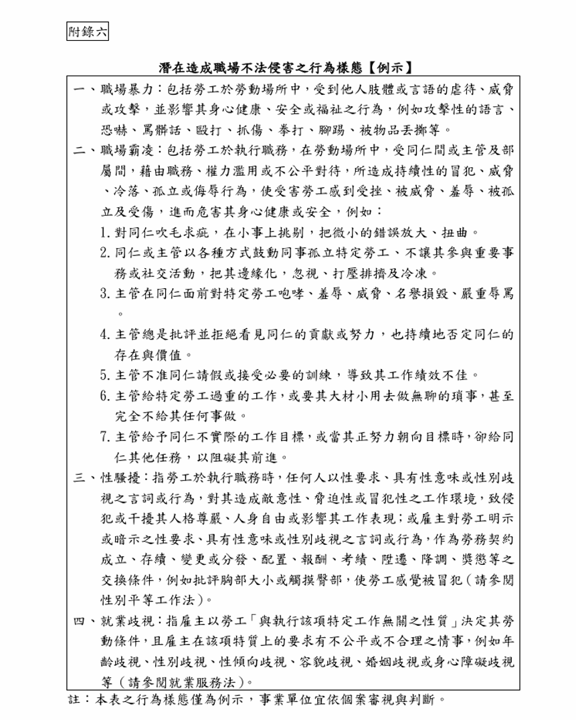

以下行為若發生於職場內,且對勞工的身心健康或工作權益造成影響,即屬於職場不法侵害,雇主應採取適當措施預防與處理,以維護職場安全與勞工權益。構成職場不法侵害的行為類型多樣,主要可分為以下幾種:

-

職場暴力:包括勞工於勞動場所中,受到他人肢體或言語的虐待、威脅或攻擊,並影響其身心健康、安全或福祉之行為,例如攻擊性的語言、恐嚇、罵髒話、毆打、抓傷、拳打、腳踢、被物品丟擲等。

-

職場霸凌:包括勞工於執行職務,在勞動場所中,受同仁間或主管及部屬間,藉由職務、權力濫用或不公平對待,所造成持續性的冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱行為,使受害勞工感到受挫、被威脅、羞辱、被孤立及受傷,進而危害其身心健康或安全。

-

性騷擾:指勞工於執行職務時,任何人以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為,對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境,致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。

-

就業歧視:指雇主以勞工「與執行該項特定工作無關之性質」決定其勞動條件,且雇主在該項特質上的要求有不公平或不合理之情事,例如年齡歧視、性別歧視、性傾向歧視、容貌歧視、婚姻歧視或身心障礙歧視等(請參閱就業服務法)。

-

跟蹤騷擾:如監視觀察、尾隨接近、不當追求、通訊騷擾等,影響勞工的安全與工作環境。

-

隱私侵害:過度干涉勞工的個人生活或私人事務。

-

過度要求:強迫執行明顯不必要或不可能完成的工作,導致勞工無法正常履行職務。

-

不當貶抑:要求勞工執行與其能力、經驗不符的低階工作,或刻意不分配工作,影響其職業發展。

〈延伸閱讀:臨場實務-職場過負荷〉

從事臨場健康服務醫護遭受職場不法侵害時該怎麼辦?

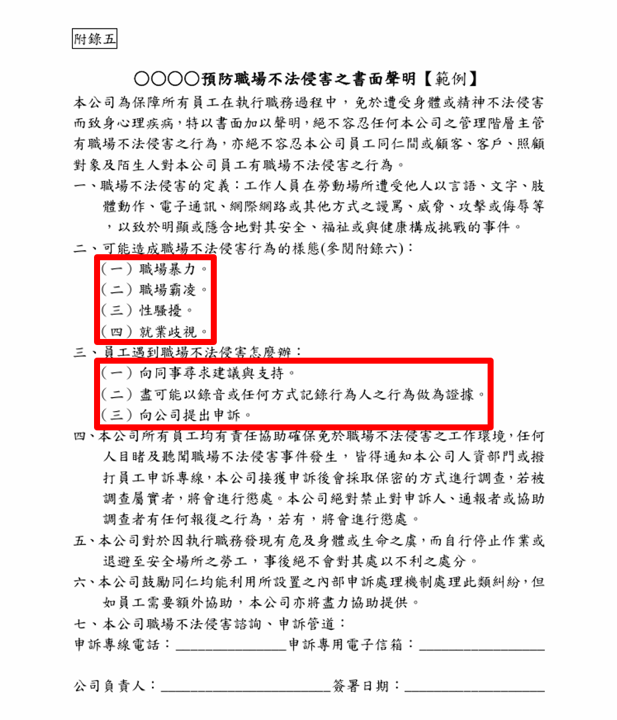

對於本身是從事勞工健康服務醫護者,應有其相對應的保障較為合理,建議向同事尋求建議與支持、盡可能以錄音或任何方式記錄行為人之行為做為證據,或是向公司提出申訴。

以承攬/受委任醫療業務承攬商角度,同時也是不法事件申訴人,存在著職場利益衝突及實務執行面的矛盾衝突,反映出承攬外包商的困境,特別是從事勞工健康服務醫護的特殊處境,實則是遭受不法侵害常見的邊緣死角,在推行不法侵害預防部分應更加重視,醫護輔導/處理並預防事業單位不法事件,然而卻往往卻是遭受事業單位不法侵害的當事者,時常得不到適當的處置,這點對於醫護士氣打擊嚴重。

不法侵害內部事件處理方式

根據第四版指引,若為組織內部疑似不法侵害事件,應落實保密,通報窗口宜在人資部門或最高主管單位(如總經理室或董事長室),並宜於3天內成立處理小組進行調處或調查;倘進入調查程序,針對勞工人數100人以上者,調查小組之成員應至少3人,其中外部專業人員至少2人(建議具法律、醫護或心理等相關背景),召開調查小組會議時,全體成員應有二分之一以上出席,其中外部專業人員至少有二分之一以上出席。

新版指引更加重視不法侵害的調查及追蹤,對於從事勞工健康服務是正面看待,加強落實不法侵害的防範。此處的外部專業人員至少兩人,通常極可能為醫護兩人,事業單位額外花費去請法律專才的外部人員,機率較低。

-

尋求協助與溝通:可向信任的同事尋求建議,或請同事客觀評估自身表現,找出可能的問題點。必要時,可與加害者理性溝通,表達感受並嘗試解決歧見。

-

蒐集相關證據:透過錄音、錄影、電子郵件、對話紀錄、申訴文件等方式保存證據,確保自身權益,尤其日後若需要採取法律行動,證據非常重要。

-

向單位申訴:若內部主管無法有效處理,可向公司人資或職安單位反映,請求啟動正式調查程序,讓專業團隊公正處理。

〈延伸閱讀:臨場實務【過負荷職場壓力管理思考流程】找出壓力源,並消除它!〉

不法侵害外部申訴與法律救濟

當員工在職場上遭遇不法侵害時,除了內部調查處理外,還可通過外部申訴與法律救濟途徑維護自身權益。員工可向當地勞工局提出行政申訴,要求主管機關調查企業是否違反職業安全衛生法;若侵害涉及公然侮辱或傷害等,則可透過刑事告訴或民事訴訟,依法追究加害者責任,並要求賠償。這些途徑為員工提供了進一步的法律保障。

-

行政申訴:可向當地勞工局申訴,請求主管機關介入調查,以確認企業是否違反職業安全衛生法相關規定。

-

司法救濟:若職場不法侵害涉及公然侮辱、傷害等行為,可透過刑事告訴或民事訴訟,依法追究加害者責任,並請求損害賠償。

職場不法侵害衍生問題

職場不法侵害衍生出幾個問題,值得思考:

-

極度頻繁不法侵害的事業單位,且常涉及高層主管甚至是最高階或次高階的主管的案件,如何是較佳的處置方式?

這是在執行臨場服務時常常遇到的情況,甲方事業單位較高階主管涉及不法侵害員工,傾向於由內外部人員協助共同處理,並需要該事業單位重視,共同盡力於預防類似不法侵害情況再發生。

-

從事勞工健康服務醫護若是遭受事業單位不法侵害,較佳的處置方式為何? 應如何較能獲得相對的保障?

從甲乙方簽訂之契約角度探討,一般來說承攬/受委任醫療業務的乙方為顧問公司/診所/醫院,甲方為事業單位及雇主。提供醫療服務者為乙方的特約顧問醫師/護理師,醫療顧問跟乙方另簽定合約為委任契約,甲乙雙方簽訂的合約為承攬/委任契約,非僱傭契約。

簽訂者甲方通常為事業單位負責人,而乙方則為顧問公司/診所/醫院負責人,這邊要注意的是簽訂承攬/委任契約者並非事業單位專任職護/承辦/職安等人,亦非提供醫療服務的顧問醫師/護理師/治療師/心理師等。

假設甲乙方其所屬員工間產生不法侵害,應由甲方或者乙方簽訂承攬/委任契約者出面積極調查不法事件始末其原由,並互相協調,充分跟當事人/申訴人/被申訴人溝通協調,約束其言行舉止,減少不法事件產生,應屬於較合理的作法。常見的作法為乙方負責人向甲方被申訴者溝通協調,其結果往往是不滿意的結果,導致甲方被申訴者持續霸凌乙方之員工。究其原因,主要在於如此處理方式,常使自詡為甲方負責人的被申訴者,依舊以甲方資方出錢是老大的態度,不願意妥協溝通並改變自己作法。反之,若是由甲方及乙方簽訂承攬/委任契約者出面調查不法事件始末其原由,適時處置並約束被申訴者言行作為,如此可使甲方之被申訴者知覺自身為甲方之員工,並非合約簽訂者,不該以甲方資方負責人姿態持續霸凌乙方之員工,將能更加約束自己言行舉止,以避免甲乙雙方合作出現裂痕。

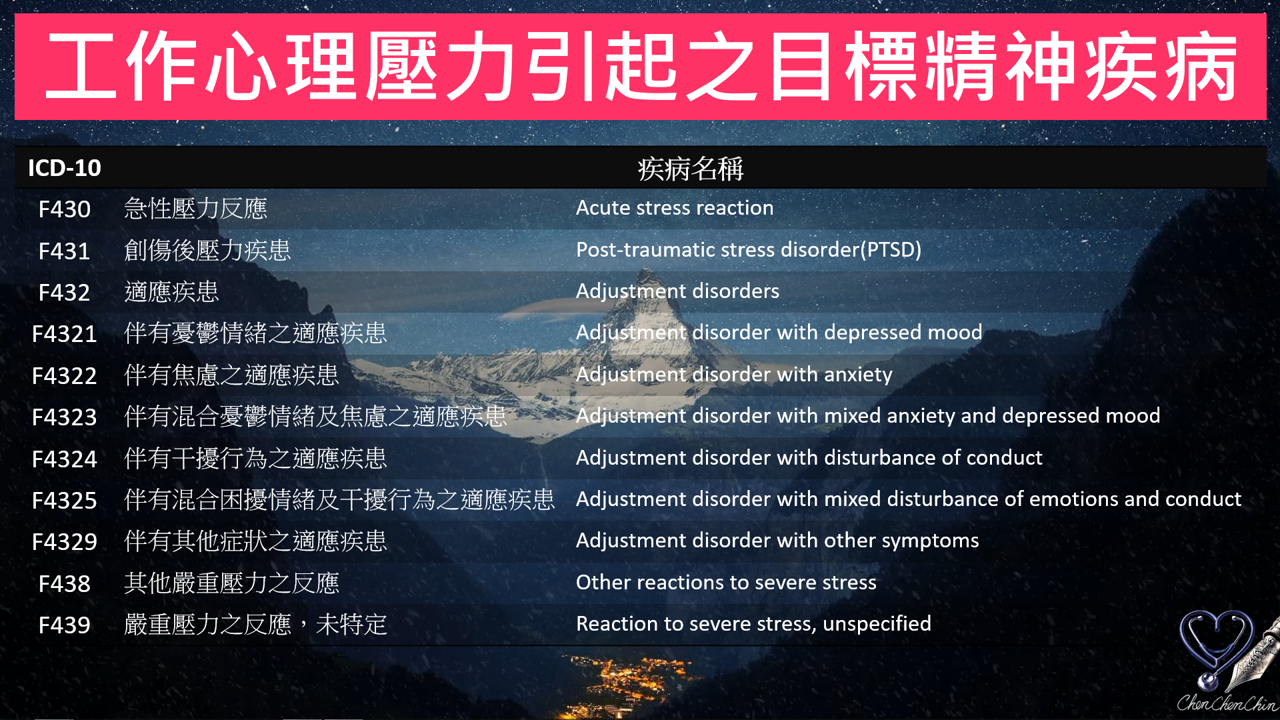

職場不法侵害引發精神疾病的認定

特約職護遭受不法侵害導致身心症,甚者就診身心科並開立診斷書都有,若是以工作相關心理壓力事件引起精神疾病認定參考指引來看,要達成工作相關心理壓力事件引起精神疾病極有可能成立。

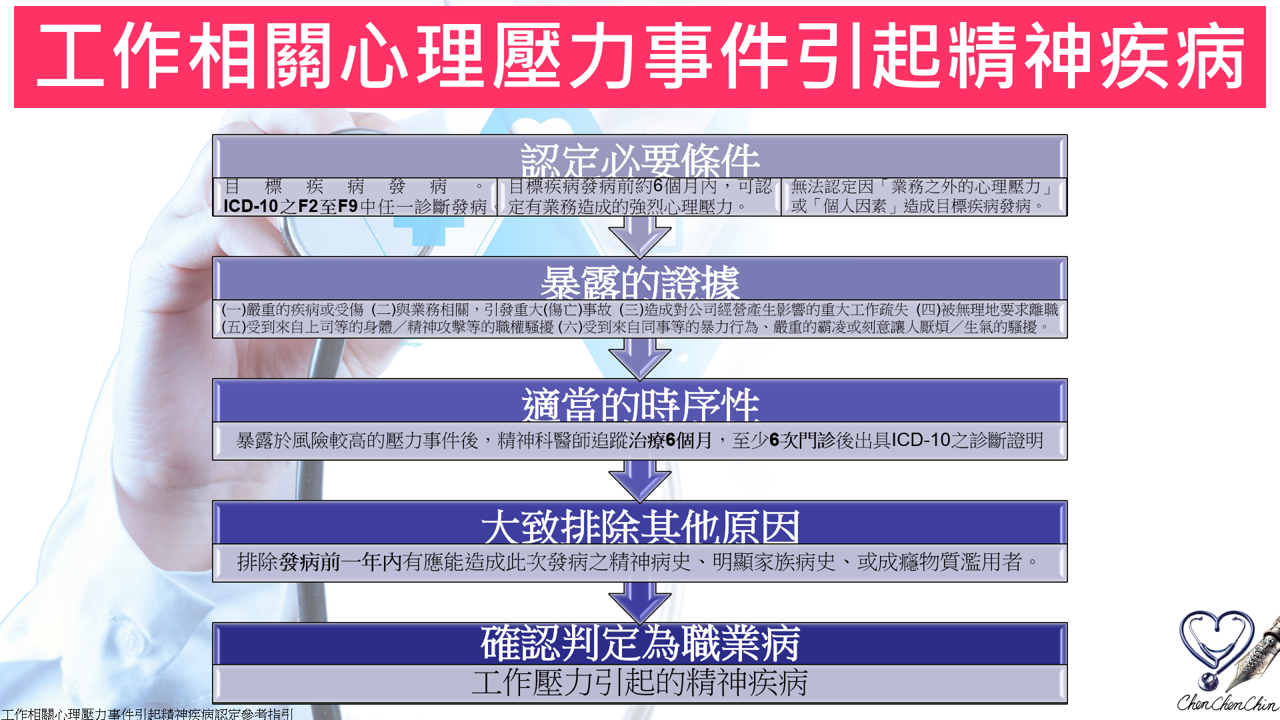

如何認定工作相關心理壓力事件引起精神疾病?工作相關心理壓力事件引起精神疾病認定其認定必要條件:

-

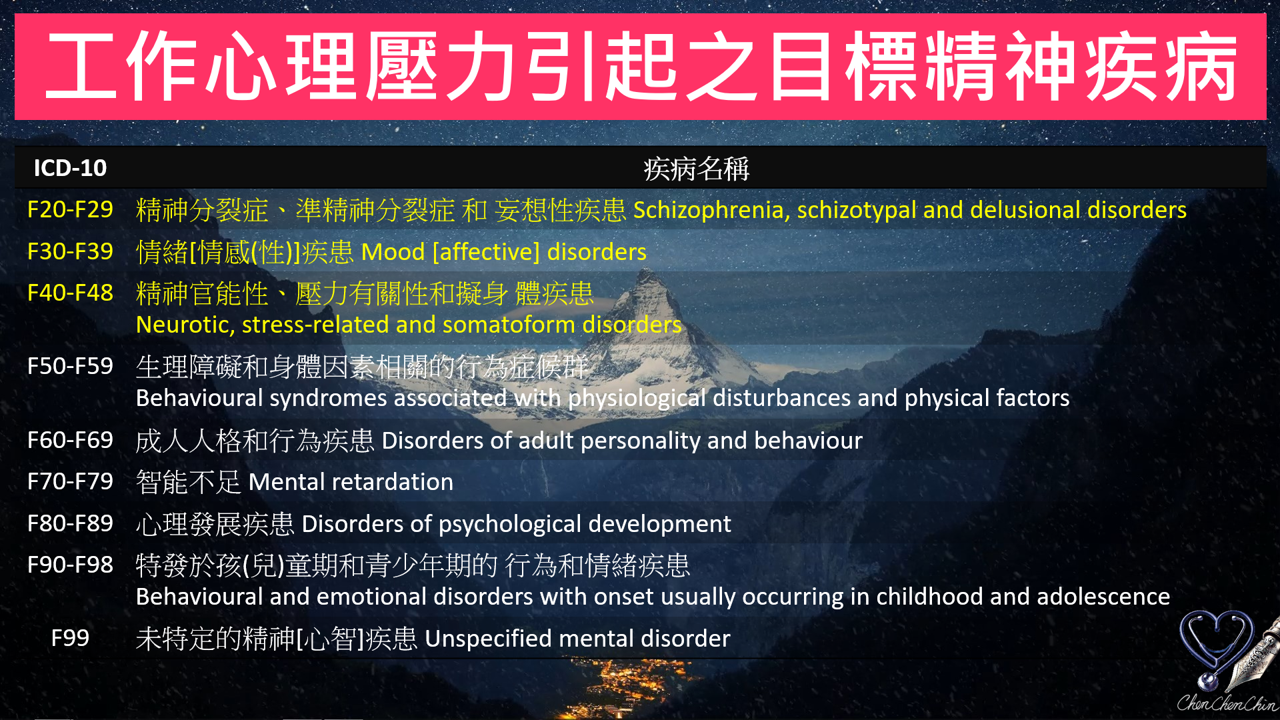

目標疾病發病。(即ICD-10的F2至F9中任一診斷發病)

-

在目標疾病發病前約6個月內,可認定有業務造成的強烈心理壓力。

-

無法認定因「業務之外的心理壓力」或「個人因素」造成目標疾病發病。

-

由精神科醫師追蹤治療6個月,且至少6次門診後出具診斷證明,並註明目標疾病診斷之ICD-10。

臨場服務之顧問醫護/承攬商遭受職場不法侵害之保障

(文內以醫護為例子,而承攬商/承包商/供應商也可比照辦理)

顧問醫護遭受事業單位不法侵害且工作壓力引起精神疾病判定成立,其服務之甲方事業單位及所屬乙方應負職責為何?

若乙方特約顧問醫師/護理師/治療師/心理師/承攬商遭受甲方事業單位之員工:專任職護/職安/承辦/人資/主管等不法侵害成立,且於身心科就診並由精神科醫師追蹤治療6個月,且至少6次門診後出具診斷證明,並註明目標疾病診斷之ICD-10,且符合工作相關心理壓力事件引起精神疾病之認定必要條件,判定為工作壓力引起之精神疾病。可以由兩方面提出求償:

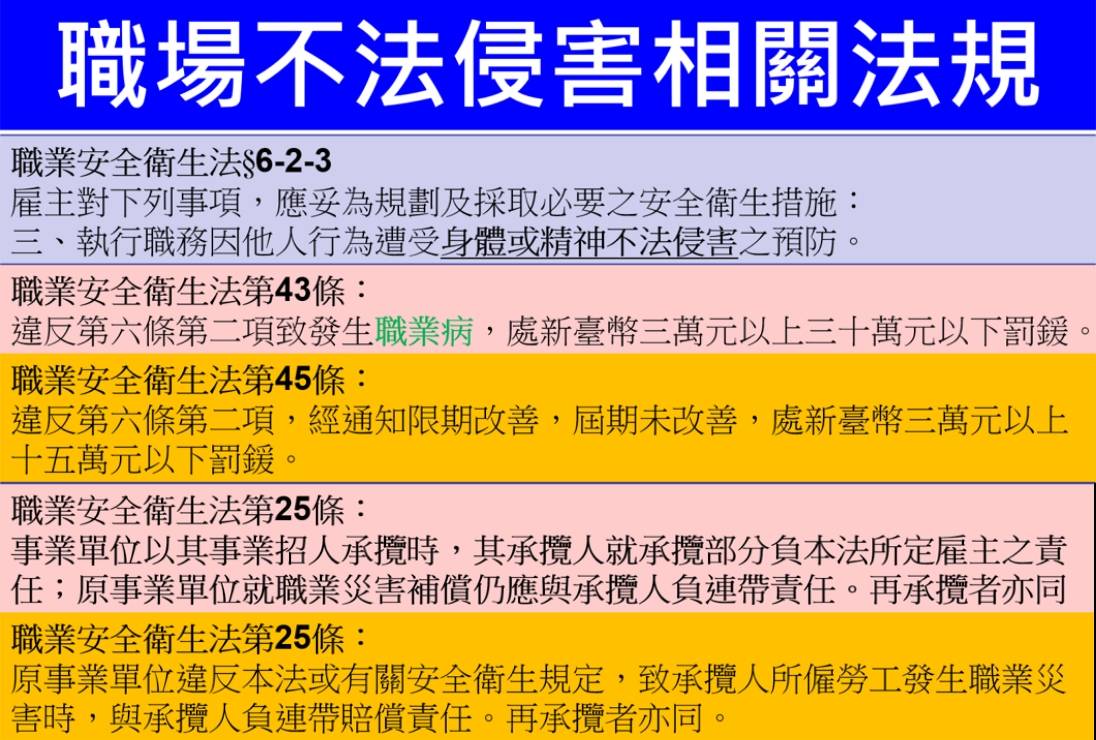

一、向行政機關檢舉並開罰

依據職業安全衛生法職業安全衛生法§6-2-3。雇主對下列事項,應妥為規劃及採取必要之安全衛生措施:三、執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之預防。職業安全衛生法第43條:違反第六條第二項致發生職業病,處新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰。可向行政機關檢舉,並由行政機關對不法侵害之被申訴人(加害者)及所屬甲方事業單位開罰,罰金為3-30萬元。

二、向甲乙方請求損害賠償

依據職業安全衛生法 第25條,事業單位以其事業招人承攬時,其承攬人就承攬部分負本法所定雇主之責任,原事業單位就職業災害補償,仍應與承攬人負連帶責任。再承攬者亦同。原事業單位違反本法或有關安全衛生規定,致承攬人所僱勞工發生職業災害時,與承攬人負連帶賠償責任。再承攬者亦同。亦即雖醫師/護理師/治療師/心理師/承攬商與事業單位沒有契約關係,但顧問醫護/承攬商與顧問公司簽屬委任契約,顧問公司跟事業單位簽屬承攬契約,醫護/承攬商可向不法侵害被申訴人(加害者)及甲方事業單位請求損害賠償,並請求乙方顧問公司連帶賠償責任。

雇主應如何防範員工遭受職場不法侵害?

雇主在職場中有義務防範員工遭受身體或精神上的不法侵害,根據《職業安全衛生法》第6條第2項第3款的規定,雇主應採取以下預防性措施以保障員工安全:

-

危害辨識與評估:雇主應辨識並評估職場中的危害因素,及時發現並防範風險。

-

適當的工作場所配置:合理配置工作環境,減少員工遭遇危險與不法行為。

-

建構行為規範:設立清晰的行為規範,讓員工了解禁忌行為,維持秩序。

-

提供申訴與通報管道:設置有效的申訴與通報機制,讓員工能安全報告侵害。

-

建立事件處理機制:設立清晰的處理流程,保障員工權益。

-

教育訓練與預防措施:定期進行職場安全與溝通訓練,提升預防意識。

若雇主未依上述規定採取相應措施,根據《職業安全衛生法》第45條規定,勞動檢查機構可對雇主處以新臺幣3萬元以上15萬元以下的罰鍰。另外,若員工在執行職務過程中遭受到來自他人的不法侵害,員工甚至可根據《勞基法》第14條規定不經預告終止勞動契約。

總而言之,雇主應填寫附錄五 職場不法侵害之聲明書,並積極建立並落實職場不法侵害的預防計畫,設置清晰的通報和處理機制,並為員工提供必要的安全保障,此舉不僅符合法律要求,也是創造良好工作環境的必要條件!

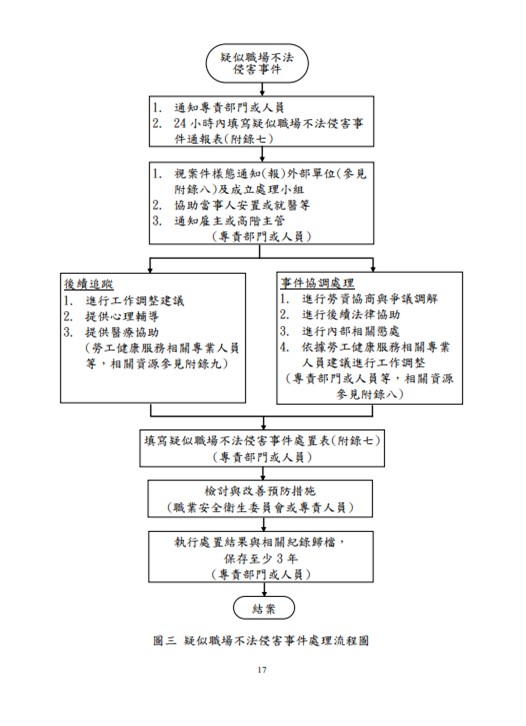

職場不法侵害事件處理流程圖

以下圖詳細列出了職場不法侵害事件發生後的通報、成立處理小組、協助當事人、後續追蹤與處理,直至最終結案的各個步驟,圖表將幫助讀者理解每個階段的具體操作,確保事件處理的透明性和有效性,並強調持續改善與防範措施的重要性。

(圖片來源:勞動部)

結論

職場不法侵害是職場安全與員工福祉的重大挑戰,處理方法通常沒有標準答案,人際之間的摩擦及溝通協調往往是最難處理的一環,這也是目前蓬勃發展的AI所無法取代之處,特別危害健康作業管理有明確分級判定準則規定,法規制式呆板有其缺漏及死角,向行政機關檢舉及提出損害賠償往往是協調破裂後不得已的選項,最理想的狀態還是預防職場不法侵害發生,並遠離從事勞工健康服務醫護,才能有更佳動力去服務各事業單位,時時刻刻不忘致力於優良職場環境的初衷,期望大家共勉之。如果您有任何相關需求或是有任何問題,都歡迎與我們聯繫。